冷漠城市中的独行者: 黑色电影一瞥

今年的华语市场,接连推出了两部改编自系列小说《心理罪》的电影,两片都以黑色为基调,但风格迥异,同一主角,侦探方木,更是截然不同的二人。比之稍早些的《心理罪》中那个样貌光鲜、思路清晰的青年,我更喜欢晚些的《城市之光》中那个背负重压、茕茕孑立的中年人,因为他更加阴郁、复杂、“黑色”。方木这个形象,在华语电影中并非首创,此类人物,此类故事,如果你稍稍留心就会发现,队伍已颇具规模——《烈日灼心》、《白日焰火》……当然还有更早的《本命年》,“黑色电影”(film noir)悄然流行,也算是中国电影的一个重要发展。

推理小说作家雷蒙德·钱德勒

空白

顾名思义,浓浓的阴郁色调是“黑色电影”的重要属性。此类影片虽说源自好莱坞,以美国制造居多,但像许多现代、后现代的名词一样,这个说法却来自法语——“noir”,即“黑色”之意,不过英语中,与其称之为“black film”或“dark cinema”,人们更愿意用“film noir”或简称“noir”,大概因为听上去更有“文化”味道吧。

关于“noir”,一位学者这样说,“It has always been easier to recognize a film noir than to define the term. One can easily imagine a large video store where examples of such films would be shelved somewhere between Gothic horror and dystopian science fiction. In the center would be Double Indemnity, at either margin Cat People and Invasion of the Body Snatchers.”( 识别“黑色电影”比定义这个名词要更容易。你可以轻易想象出来,在一个大音像店里,这类影片是被放在哥特恐怖片和反乌托邦科幻片之间的某个位置。正中间是《双重赔偿》,两边则分别是《豹人》和《天外魔花》。)这个粗略说法对于解释何为“黑色”颇有帮助,氛围上,它接近“哥特”(Gothic)——黑暗、压抑、惊悚;内容上,则是通俗剧(melodrama)外表包裹着一颗绝望、愤怒,甚至有些虚无(nihilism)的硬核。

《银翼杀手》剧照

“黑色电影”自然以罪案类居多——怎么可能不是呢?——不过,时不时地,科幻影片也可以变得“黑色”,比如那部关于无法弄清自己身份的逃犯的《移魂都市》(Dark City),以及更为经典的,执法者与逃犯、正义与非正义、造物者与被造物,身份全然混淆的《银翼杀手》(Blade Runner)。

潦倒的男人、妖媚的女性、冷酷的城市、荒诞的生命,一起构成了典型的“黑色”氛围。虽然具体哪年哪部影片开始了“黑色”并无定论,但一般认为,1939到1959的20年是经典“黑色电影”时期,而1959后出现的沿袭其风格的影片,则被称作“新黑色”(neo-noir)。根本说来,“黑色电影”是“德国表现主义”电影(German expressionist film)与美国“硬汉侦探小说”(hardboiled detective fiction)的混合体:前者提供了现代“迷宫”——城市,后者则提供了冒牌的“落难少女和骑士”——蛇蝎美女和下等侦探。

阴郁的社会里,一群挣扎谋生的尴尬人物——如雷蒙德·钱德勒(Raymond Chandler)小说中的私家侦探,衣着寒酸、行走于城市的穷街陋巷的马洛(Philip Marlowe)——惑惑而来,惶惶而去。对于他们来说,“谋生”是当务之急,他们“比较穷困”(relatively poor),不然也不会去做什么“侦探”;但他们又不会赤贫到可以没有原则,虽然他们的坚持往往只能使他们更加潦倒、窘迫。像福尔摩斯那种,遇事波澜不惊,从任何案件中皆可全身而退的“绅士侦探”,是不属于“黑色”世界的。在这里,虽然每一起案件多多少少都有个结尾,但真正的终结是没有的,因为城市的迷宫,一旦踏入,便永远无法走出。

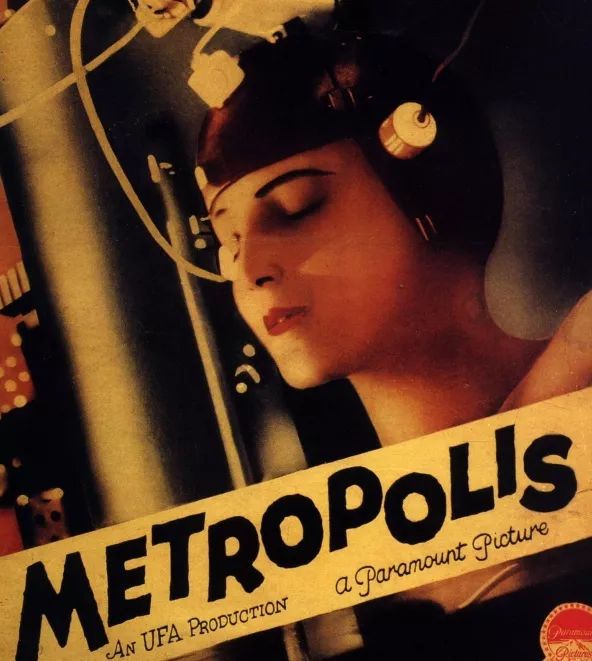

《大都会》电影海报

在某种程度上,“黑色电影”的第一主角其实是城市。“Although a tiny proportion of the films do have small-town or rural settings, classical film noir is quintessentially(典型地,标准地)an urban cycle.”(虽然有一小部分“黑色电影”以小镇或农村为背景,但经典“黑色电影”根本说来,描摹的是个城市圈子。)1920年以来的欧洲影片,特别是“德国表现主义”影片中,“城市”的作用早已超出仅仅给故事提供一个背景,往往可以统领影片情绪,最有名的当然是那部《大都会》(Metropolis):在这里,“the city itself becomes a monster villain contributing directly to the misery of the human characters.”( 城市变成一个怪兽,直接导致剧中人物的悲惨命运。)在美国,正是“黑色电影”的出现,才使“城市”在叙事和氛围建造上占据主导地位,而这,当然也要拜德国电影所赐。

“In the ‘best’ films in the noir tradition the city does not dominate the action nor is it depicted as unpleasant or frightening, but it is a potent presence—a setting that gradually contributes to the development of such feelings as fear.”(在“最好的”“黑色电影”中,城市不会压制动作,也不会被描绘为不好的或是吓人的,但城市就是一种有力的存在—— 一个背景,它逐渐导致“恐惧”之类的感觉形成。)在影片中,城市并不可怕,但是因为城市,人们却会产生恐惧。

黑色的城市总在那里,就像城市里踽踽独行者永远无法走出的阴影,即便走到光亮下,那黑影仍然粘在脚上,被他拖到步履所及的任何角落……

……

-阅读更多?尽在《英语学习》2017年12期-

读书吧,趁秋日正好。

点我购买12月新刊

主编: 侯毅凌

《英语学习》杂志创刊于1958年,由北京外国语大学主办,是一本集知识、学习和趣味于一体的英语文化综合性刊物,被评为“全国优秀外语教辅期刊”,一贯以“学习英语的终身益友,了解世界的精彩橱窗”为宗旨,在突出人文旨趣、深入介绍西方社会文化、增进阅读者的英语修养的理念指导下,坚持严谨而不失活泼、品位与趣味并重的办刊风格,凸显杂志的高等教育气质。

12期精彩内容:

《敦刻尔克:不像战争片的战争片》:克里斯托弗·诺兰的新作《敦刻尔克》问世以来,在全球引发观影热潮,迄今已经超越史蒂文·斯皮尔伯格的《拯救大兵瑞恩》,成为影史上票房收入最高的二战题材电影。具有反讽意味的是,诺兰自称并没有把这部作品当作战争电影来拍,而是决定把它拍成悬疑惊悚片:“这是一个关于求生,而不是关于战争的电影……对我来说,与时间赛跑,是这个故事最独特迷人的元素。”

《纪念简·奥斯汀逝世200周年——我们应阅读她的哪部作品?》:她是最受读者欢迎的英语语言小说作家之一。她的小说文笔流畅,行文间又不乏幽默睿智。她的生平只有寥寥信件可供世人探知,但其作品却成为永恒经典。在简·奥斯汀所处的时代,她的作品宛如一股清流。在简·奥斯汀逝世200周年之际,让我们一起重温她的那些经典。

《低收入工作者之困》:从事低收入工作和没有工作,哪个更让人头疼?人们普遍认为有工作总强过失业,实际上这是种误解。例如劳工市场上的“零时工”,员工只在有工作要求时干活,需要随叫随到,经常面临被辞退的风险,也没有津贴和休假等基本福利。这种工作模式下长期不断的压力会使员工身心俱疲,增加各种患病风险和原本不必要的开支。

《哲学须向电影多学习》:电影《罗生门》讲述了在一宗命案中涉案人员各说各话使得真相扑朔迷离的故事,从而质疑了人类是否真正有了解真相的能力。这一主题其实并不新颖,早已有哲学家表达过类似观点,但是在打动人心、启发思考等方面,似乎哲学要落后电影许多。上帝已死,真理不复存在,人类自此迷茫困惑、孤立无援,但有一件事或许可以令我们感到安慰:我们如今能够以更多的视角去看待生命与世界。返回搜狐,查看更多