鲁迅认识中国社会的第一个窗口:南京

1981年9月24日,江苏省暨南京市鲁迅诞辰一百周年纪念大会在南京人民大会堂举行。讲到鲁迅去南京求学的缘由,自然要引述鲁迅《呐喊·自序》里的那段话:“我要到N进K学堂去了,仿佛是想走异路,逃异地,去寻求别样的人们。”重读这句话,就想到鲁迅这一代人之所以能够“走异路,逃异地,去寻求别样的人”,即走上与传统知识分子不同的道路,有一个基本的条件,就是“新学堂”的开设。

江南水师学堂遗址

走异路,逃异地,求新知

就像周作人所说,“那时前清政府还是用科举取士”,但洋务运动却开辟了另一条路:“顺了办江南制造局的潮流,在南京、杭州等处办了几个特殊的‘书院’,教授格致等所谓‘西学’”,所谓“特殊书院”,就是一直延续到今天的“中学”,还办了江南水师、陆师学堂这样的“中等专业学校”,因为免费,还给津贴,就给鲁迅这样的既不愿走传统科举之路,又无力交学费的没落、穷苦人家子弟提供了一个新的出路。

两江总督刘坤一在《奏增水师学堂学额折》里提出:“中国创建水师,—制胜之道,首在得人,欲求堪任将领之才,必以学堂为根本。”因此提出“国家整军经武,广储将才”,“力图自强”,必“以学堂”为“根本”。过去完全忽视、甚至否定洋务运动中的中国新式教育的意义,恐怕失之片面。

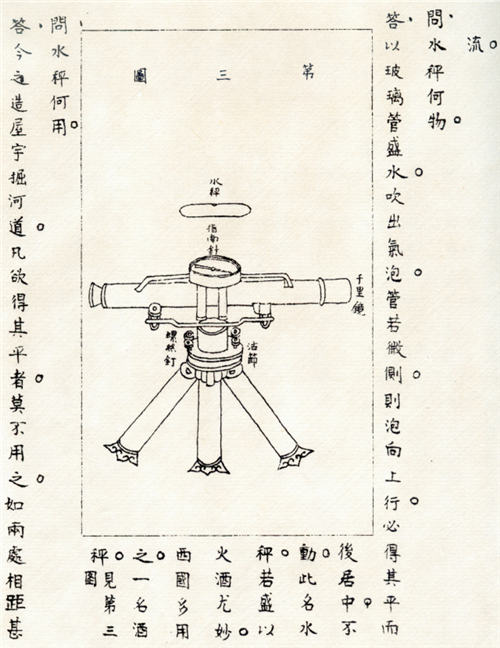

1898年鲁迅在江南水师学堂读书期间手抄的讲义《水学入门》

事实上,水师学堂、矿路学堂的教育,对鲁迅的影响,其主要方面也应该是正面的。其中最值得注意的是,自然科学知识(物理、数学、化学、生物学等)与文史知识、语言知识的相通,中、西知识的相通,古、今知识的相通,这三相通是奠定了以后的中等教育课程设置的基本格局的,也为鲁迅及他那一代,以及以后几代知识分子的知识结构打下了坚实的基础。这样的知识结构对鲁迅一生的发展的影响,是十分深远的。单就鲁迅在这里学习了英语和德语这一点,就为鲁迅打开了通向世界的大门,鲁迅的思想此后深受德国文化的影响,是在这里奠定基石的。

鲁迅在校学习期间,也非一味的反感与反叛,许多同学的回忆都说到他的勤奋,考试成绩的优良,因此多次获得金牌。尤其可以作为佐证的,是《鲁迅在南京读书期间的重要文物》里提到的保存至今的“手抄讲义”和“《地质学笔记》佚文”“地质佚文”,人们很容易联想起后来鲁迅在日本仙台读书时听藤野先生讲解剖学写下的笔记,以及他后来在北京“沉默十年”时期的大抄古碑与古籍,可见鲁迅在南京读书时养成的认真记笔记、抄书的习惯,也是影响其以后的治学的:这些手抄讲义、笔记全都是“墨笔抄写,字迹工整”,还“附有大量图解,铅笔绘制,线条清晰”,这里显示的认真,严谨,一丝不苟,也是为鲁迅一生的学风、文风,以至为人,打下了基础的。也就是说,鲁迅在南京所受的教育,不仅为他打下了科学、全面的知识基础,还训练、养成了他认真治学做人的基本习惯,这对周树人以后成为鲁迅是打了一个坚实的底子的。这里显示的,正是作为基础教育的中等教育的基本职责和作用。

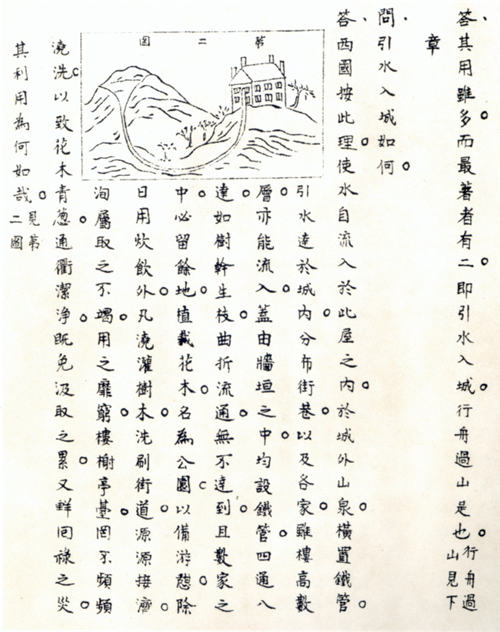

鲁迅在南京学习地质矿产长达三年

第一个使用“侏罗纪”

1898年5月,鲁迅告别故乡,来到南京,考入了仪凤门内的江南水师学堂。鲁迅的叔祖、在水师学堂做官的周椒生取“百年树人”的典故,将鲁迅的原名“樟寿”改为“树人”,“周树人”这个名字从此广为人知。

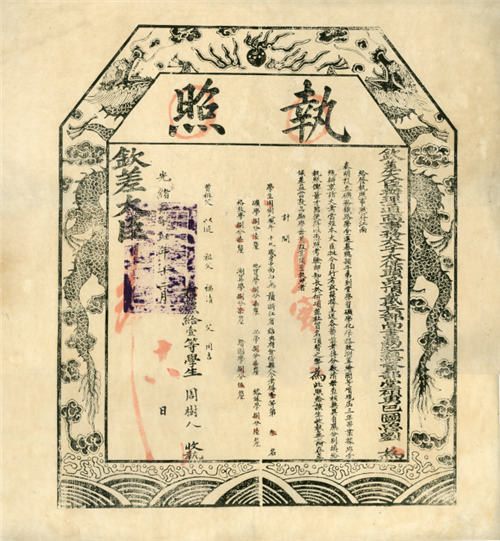

不过,鲁迅在水师学堂并没有待太久,由于感觉报国无望,1899年2月,他改入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂(简称“矿路学堂”)学习,一直念到1902年1月,以“一等第三名”的成绩毕业。

据相关资料记载,矿路学堂的前身是铁路学堂,由张之洞奏请清廷开办。后来,两江总督刘坤一发现青龙山蕴藏烟煤,准备开发,于是将铁路学堂改为矿务铁路学堂。专门培养采矿、地质方面的人才。

鲁迅在矿路学堂的毕业文凭(执照),鲁迅以一等第三名的优异成绩毕业。

鲁迅在矿路学堂学习的历程,是其人生中极其重要的三年求学生涯。他在南京的矿路学堂学习采矿与地质学,学习成绩非常优秀。毕业后,他随即赴日本留学,先后学医、学文,但他没有中断从南京开始的地质研究,取得了很多成果,完全可以称为“中国地质第一人”。

鲁迅有九个在地质上的开创性工作:

第一,鲁迅是国内第一批接受地质学教育的中国人之一,南京矿路学堂是我国最早正规进行地质学教育的学校,只招收过唯一的采矿地质班,包括鲁迅在内,只有24个学生。

第二,1903年,鲁迅发表了中国人所写的第一篇地质论文《中国地质略论》,这是我国近代地质学上最早的启蒙性文献;

第三,1906年,鲁迅与南京人顾琅(矿路学堂的同学)合著出版了我国第一部地质专著《中国矿产志》;

第四,1907年,鲁迅发表第一张“中国矿产全图”;

第五,1903年,鲁迅第一个从日文翻译,并首次使用“侏罗纪”、“白垩纪”等一系列地质时代的中文名称;

第六,鲁迅是第一个使用中文“地质”、并用中文解释“地质”一词的中国人;

第七,1907年,鲁迅第一个用中文解释“化石”一词;

第八,1907年,鲁迅第一个用中文展示出亿万年来地质历史中生物演化阶段(从原生动物逐步进化到人类)的演化系列图;

第九,鲁迅还是第一个使用中文“猿人”一词的中国人。

鲁迅的课外生活

独立选择,自由阅读

鲁迅断发照,1903年摄于日本东京

鲁迅发现学校的改良教育不能满足自己的精神渴求时,做出了自我选择:“凡是‘正宗’、‘正统’的东西,他都不看重,却是另外去找出有价值的作品来看”。他的同班同学张协和也有这样的回忆:鲁迅虽然上课时十分认真记笔记,但“在下课后从不复习课业”,凭着过人的感悟力,课业上的东西在课堂上就基本掌握了,足以应付考试,还能得到好成绩。

课余的时间,鲁迅只读自己想读的书。主要有两类,一是不被正统文坛承认,在传统文学里始终处于边缘地位的小说与戏曲,“对《红楼梦》几能背诵”。另一是周作人所说的,鲁迅对新出版物格外关注,这包括新报纸、新刊物和新译著。这实际是鲁迅对当下时事政治的关注,对当代思想文化的关注。鲁迅当时热心阅读的就有:维新派最重要的机关报《时务报》,近代中国发行时间最久、具有广泛社会影响的《申报》,康有为创办、梁启超等为撰稿人的《知新报》,留日学生编印的以译介欧美及日本的政治学说为主,亦涉及法律、经济、外交、历史、哲学诸领域的杂志《译书汇编》。(部分资料引用金陵晚报)