扶贫济民生 脱贫不是梦(1)

url:?id=225419,id:0

本报记者贾晓龙

天镇县赵家沟乡夭沟村危旧窑洞搬迁后,一排排整齐的新房拔地而起,与年久失修的窑洞形成鲜明对比。

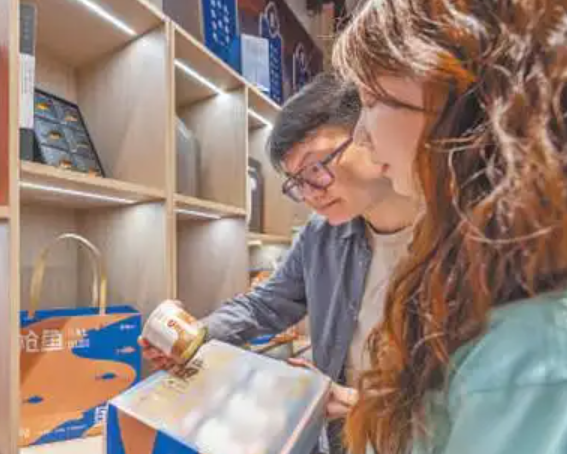

银行工作人员为“一对一”结对子帮扶村大同县吉家庄乡北栋庄村村民雷祥送去鸡蛋和大米,并详细了解他家里的困难。

新荣区选定建档立卡贫困村破鲁堡乡西旺庄村为该区首座光伏扶贫电站建设试点。(均为资料图片,于宏摄)

扶贫是最大的民生工程。刚刚闭幕的市十四届人大六次会议通过的大同市“十三五”规划纲要提出,把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略,构建政府、市场、社会协同推进的扶贫开发大格局。到2020年,实现全市贫困人口如期脱贫、贫困县全部摘帽,区域性整体贫困的问题得到解决。“十二五”扶贫开发亮点纷呈

我市9个农业县区中,阳高、天镇、浑源、广灵、灵丘、大同6个县被列入燕山—太行山连片特困县,占全市农业县区的67%,高于全省(48.7%)18个百分点。2013年建档立卡识别的贫困村有745个,贫困人口31.14万人。到2015年底仍有贫困村665个,占全市1966个行政村的33.8%,高于全省(28.6%)5.3个百分点。贫困人口20.6万人,占全市农业总人口的12.1%。“十二五”期间,我市认真贯彻中央和省关于扶贫开发的一系列决策部署,领导、组织和动员社会各界广泛参与扶贫开发事业,带领贫困地区广大干部群众苦干实干,克服经济下行带来的不利影响,扶贫开发工作取得了巨大成就。

贫困人口大幅减少、收入持续增加。全市“十二五”期间累计减少贫困人口21.08万人,贫困发生率从2010年的18%下降到2015年的12%。贫困县农民人均纯收入由2010年的3173元增加到2015年的6352元,年均增幅达14.8%。贫困人口纯收入由2010年的1176元增加到2015年的2505元,年均增幅达16.3%。

贫困地区增收产业逐步形成。全市大力发展种植业、养殖业和农产品加工业,加快产业扶贫,逐步形成了贫困地区增收的产业格局。设施农业面积从不到1万亩发展到25.3万亩,标准化养殖小区从100个左右发展到860个,农业产业化龙头企业达158家,销售收入达77.8亿元,农民专业合作社发展到5810家。实施百企千村产业扶贫工程,42家企业完成投资37.5亿元,培育了农民增收的支撑点,有效带动了当地贫困人口致富。

贫困地区基础设施和公共事业明显改善。“十二五”期间,国家、省、市财政共投入各类扶贫资金8.6亿元,其中投入1.36亿元实施整村推进项目212个,投入2.12亿元易地搬迁3.9万人。通过实施两轮“五个全覆盖”,多年兴办农村“五件实事”,启动改善农村人居环境完善提质、农民安居、环境整治和宜居示范“四大工程”,解决27.2万人农村饮水安全,完成集中连片县乡公路改造312公里,改造93496户农村危房、改建21150户农村住房抗震。贫困地区基础设施、公共服务、生产生活环境和条件得到改善。

农民素质和技能得到提升。实施雨露计划和省级“千村万人”就业培训计划,完成劳动力就业培训18600人,省级“千村万人”就业培训5590人,科技培训24700人,资助贫困大学、高中、中职(技)生14640人。以劳动力转移就业培训为抓手,通过与家政公司结合,输送农村剩余劳动力,特别是天镇妇女以高水准的服务赢得北京市场,并打造出“天镇保姆”家政服务品牌,为全市劳动力转移就业探索出成功的路径。

生态环境建设成效显著。全市实施生态建设工程,完成造林207万亩,森林覆盖率达到23.26%。发展干果经济林36.38万亩,发展林木种苗9.7万亩。完成退耕还林3.96万亩,新增水土流失综合治理面积386.3平方公里,实施生态移民1.03万人,促进了迁出区的生态保护与恢复,改善了贫困地区生态环境。

特色农业产业带动贫困农民致富

现代化的日光温室里,鲜嫩的黄瓜、可口的甜瓜、翠绿的青椒……这里是集生产、收购、批发于一体的天镇县产业扶贫项目——同煤宏丰现代农业园区的景象。项目建成投运将有效解决周边富余劳动力就业,同时增加农民收入。

“没来园区之前,我在西安和北京的超市做过理货员、电器修理工。前年得知扶贫项目落户天镇南河堡乡,父母赶紧打电话让我回来应聘。咱本身就懂点儿农业种植技术,正好派上了用场。在家门口打工每个月能挣个千把块钱,虽说不多哇,但总比常年在外漂着强。而且离家近,平时也能照顾老婆孩子、孝敬父母。再加上每年七八千的土地流转金,小日子过得也不错。”已过而立之年的高亚强对眼下的生活很是满意。

《大同市2016年脱贫攻坚行动计划》提出,树立“以区域发展带动扶贫开发”“以产业发展带动贫困群众增收”等理念,在保护好贫困地区生态环境的前提下,扶持特色优势产业发展,不断增强贫困地区的“造血功能”。

特色产业扶贫,带动贫困人口增收。紧紧围绕蔬菜、畜牧、杂粮、干果经济林和中药材五大主导产业,规划布局20个扶贫产业项目。加快推进设施农业建设,坚持提质增量并重,新建温棚1万亩,集中连片建设,10栋以上每栋补助3000元。在贫困地区重点发展谷子、燕麦、荞麦、绿豆、马铃薯等优势杂粮,做大做强优势特色产业,延伸产业链,提升产品附加值,增加农民收入。

企业产业扶贫,带动贫困人口增收。全市36家产业扶贫企业今年新增投资16.5亿元,辐射带动贫困村336个。鼓励、支持驻同中央、省属企业和民营企业,到贫困村发展特色农业产业,带动贫困农民致富,实现企业增效和农民增收。

2

1

[责任编辑:yfs001]