天山脚下的锡伯族传奇:昔日的“军事民族”如此优秀

天山脚下的锡伯族传奇:昔日的“军事民族”如此优秀[ 来源:新华每日电讯 | 发布日期:2017-11-06 | 浏览()人次 | | ]

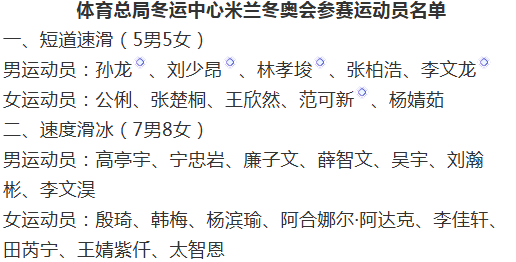

张晓龙、关俏俏、宿传义、胡虎虎

18世纪中叶,新疆发生大小和卓叛乱,同时,沙俄采取步步为营的堡垒政策,对中国构成巨大边患。清政府付出极大代价平定叛乱后由内地调遣军队进驻新疆。1764年,锡伯族军民按清政府命令从东北老家出发,一路穿越科尔沁草原、蒙古大漠,历经16个月进入新疆伊犁,担负起戍边的重要使命

9月,伊犁河南岸的20万亩水稻又熟了。一阵潮湿的风拂过,金色稻海翻起层层波浪。这样的景象在西天山脚下已重复了两百多年。

我国西部的伊犁河谷,最早的水稻种植者来自东北,他们是携家带口、西迁守边的锡伯族军民。公元1763年,清乾隆二十八年,一道圣旨从京师(今北京市)发到盛京(今辽宁省沈阳市)。一年后,四千余锡伯族军民开赴新疆戍边驻防。

两个多世纪以来,沙俄进犯、清朝覆灭、军阀混战、新中国成立,风云变幻中,西迁的锡伯族人一直坚守在国土上,书写着属于他们的传奇……

— 1 —

一个部族,为何历经百年难以壮大?

“没有经过寒冬的人呦,

不知道春天的温暖耶哪;

没有经历过艰苦的人呦,

不知道幸福的来源耶哪。”

——摘自锡伯族民歌

走进察布查尔锡伯自治县(简称“察县”)那座稍嫌破旧的文联楼,记者见到了今年81岁的锡伯族老人关文明,他为我们带来一叠整理了50年的锡伯族家谱。

日间气温还在25℃上下,老人穿了件白色短袖T恤,正面印着“大西迁”,背面则是“纪念锡伯族西迁252年”。

“这件衣裳是去年庆祝西迁节时发的,不要钱。”老人用普通话讲话时没有声调,像说四声不分的锡伯语一样。

18世纪中叶,新疆发生大小和卓叛乱,同时,沙俄采取步步为营的堡垒政策,对中国构成巨大边患。清政府虽付出极大代价平定叛乱,但边境伊犁却变得人烟稀少,土地荒芜,边防空虚。鉴于此,清政府决定由内地调遣军队进驻新疆。1764年,锡伯族军民按清政府命令从东北老家出发,一路穿越科尔沁草原、蒙古大漠,历经16个月进入新疆伊犁,担负起戍边的重要使命。

西迁是锡伯族人书写传奇的开始,也是关文明整理家谱的起点。

“第一行就是西迁来的第一批人。”老人指着浅色布绫上用瘦长的锡伯文记下的一个个名字。

从1966年起,农民关文明在劳动间歇穿梭于各牛录(一种生产军事合一的组织,锡伯族军民迁至伊犁后共编制了8个牛录)间,收集整理出锡伯族家谱70张。

“许多家谱都在动荡岁月中散佚,老爷子留住了珍贵的历史。”帮助关文明将锡伯文家谱翻译成国文的高俊涛为我们铺开一张3米长、1米宽的家谱,今年51岁的他也是锡伯族人,酷爱读史。

“你看这里为啥多出了好几个叉叉子,说明那些年日子太平,老百姓生活富足,看这里,像突然断档了,那八成是发生了大的动乱或战斗。”

在高俊涛的点拨下,记者从这些树状型家谱上发现,代表着一个个家族的“树”呈现出一种特别的形态,它们虽然在“生长”,却鲜有“枝繁叶茂”的。

高俊涛说,这些家谱具备较强代表性,那些无法修家谱或家谱不全的家庭也大多如此。换言之,人丁不兴的状况在这个被当地人称为锡伯“爱曼(意为部族)”的群体内长期存在。

考虑到西迁一路多艰,清政府明令只选拔年龄在20至40岁、身强力壮、善于骑射狩猎者组成派往新疆的锡伯营。这一事实更加令笔者困惑:这支经受了万里西迁考验的劲旅,为何在伊犁河谷难以壮大?

察县县委常委、宣传部长关晓军说,1953年全国第一次人口普查时,新疆锡伯族人口约有1.2万人,数百年间,年均净增长只有40人。现在,新疆锡伯族人口已超过4万人,从1953年至今,新疆锡伯族人口年均净增长超过500人,是1953年以前的10倍。

当年人口增长缓慢最直接的原因就是打仗。翻阅历史,骁勇善战的锡伯族军民在驻守新疆的百余年间参加了平定张格尔叛乱、平定玉素甫和卓叛乱、平定七和卓、倭里罕叛乱、粉碎沙俄军事侵略以及抗击“苏丹汗国”等一系列平叛和抵御外敌入侵的战斗。

关文明说,锡伯族孩子18岁就要进军营,或驻守卡伦,或南疆换防。锡伯营每个牛录都由土质城墙围起,每条道路都设计得弯弯曲曲……“总之,一切都是为打仗而准备。”

直到新中国成立,国家军队取代锡伯族人承担起守卫边境的职责,锡伯族不再是一个“军事民族”,人们铸剑为犁、发展生产、改善生活。

高俊涛小心翼翼地卷起记载着厚重历史的家谱,感慨地说:“我们这个民族很小很小,但遇到的事情太多太多,像现在这么稳定的时期在历史上是少有的。”

﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊

— 2 —

一种语言,如何穿越时空解码历史?

“……顷据道员福常呈称:今年查看乌鲁木齐所辖各地民众所收麦子等粮谷。宣化县地方收成分数六分余,奇台县所属地方收成九分……”

——摘自《乌鲁木齐都统惠吉奏报乌鲁木齐民屯粮食收成分数折》

上午9点,50平方米的察县政府公租房内,晨练完的关孝廉开始了一天的校对工作。

在中国第一历史档案馆工作近50年的他,已养成习惯,伏案作业时只喝白开水,以免弄脏档案。

现在,关孝廉的案头放着的不是故宫里的珍贵典籍,而是一本印刷版的《清代新疆满文档案汇编》。他用红笔将清出的差错在校样上予以细致标记。

几年前,自治区政府从广东购买了一批档案的版权,并把这些用满文记载的历史档案交由察县组织的语委会翻译成汉语,关孝廉负责校对工作。

关孝廉说:“清朝许多重要的资料、文件出于保密考虑,都只用满文记载。这本记录了清政府在新疆屯田历史的满文档案便是如此。”

这份工作不比在故宫做翻译时轻松,由于翻译人员皆非专业出身,关孝廉每日至少连续工作5小时。另外,编译工作将会持续六七年之久,察县政府所能提供的酬劳也十分有限。尽管如此,关孝廉还是在两年前欣然接受了家乡的邀约。

1961年,周恩来总理在中央民族学院(今中央民族大学)特批开办第一届满文班,这个班招录了来自察县的锡伯族青年关孝廉。

“同学里面还有满族和汉族,但我们几个锡伯族学习起来明显更轻松,那些语言和文字,我们都会。”关孝廉笑着说。

他告诉记者,自满族入关后,满语逐渐式微,能熟练使用满语进行听说读写的人越来越少,而从关外远赴西北戍屯的锡伯族人却在一个相对封闭的环境中延续了满语的生命力。

“满语和锡伯语没有实质性区别,这也就是锡伯族人从事清朝档案翻译、研究工作的一大优势,因为我们从小就说、就用这种语言。”关孝廉说。

毕业后,关孝廉进入中国建馆时间最久、保存档案最多的国家历史档案馆从事满文档案整理、翻译工作。漫长的职业生涯中,他参与翻译并负责审定了《满文老档》《盛京满文旧档》等大批重要满文档案。

清朝在中国历史上占据重要地位,满文研究也长期为美国、日本等学者重视。这种重视,从各国研究者千方百计收集察县出版的一份县级报纸可见一斑。

这份报纸名为《察布查尔报》,创刊于1946年,年发行量约2000份。多年前,政府曾大规模裁撤县级报纸,但用锡伯文出版的《察布查尔报》却被有意保留下来。

察布查尔报社社长何春生说:“经常有中国或外国学生来这里采购锡伯语报纸合订本,这些合订本的年代越久、售价越高,1974年的合订本售价达5万元。”

另一些学者则亲赴察县实地调研。记者在察县爱新舍里镇遇到了黑龙江大学满语言文化研究中心在站博士后王丙珍,她晚上住在一户锡伯族农家,白天则在各村进行田野调查。

在乡下待了一个多月的王丙珍发现:“不光是语言,锡伯族人的念说、贝伦舞、花花菜,他们的审美意识、生活方式都得到了较好的继承和发展,形成了一种完整的文化生态系统。”

来到察县之前,王丙珍并不会说锡伯语,但在紧张的调研期间,她借来小学生使用的锡伯语课本认真学习起来。

日头不那么炽烈的时候,关孝廉掩起书卷,携夫人出门散步。

阔别家乡半个世纪的他说,虽然眼中是巨变的县城,迎面是陌生的乡亲,但耳朵里却有未改的乡音,“听着就亲切,打心眼儿里高兴!”

﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊

— 3 —

一场战役,怎样前赴后继终尝胜利?

“秋季到来雁归了,

霜后秋菊开得俏。

谷入仓廪人欢笑,

严冬荒月不心焦。”

——摘自锡伯族《四季歌》

这个时节,用《四季歌》来形容维吾尔族农民阿不都·玛那甫的心情再合适不过,望着一田被滋养得金灿灿的水稻,那张挂满汗珠的面庞透着抑制不住的喜悦。

阿不都·玛那甫的家与田都在伊犁河南岸的察县坎乡。从地势来看,海拔更低的伊犁河不可能改道向南、流往更高的坎乡乃至整个察县,但一座百年水利工程却使河水淌入了南岸的田间。

“我家的田世代都靠这渠水灌溉,要不,这些稻子肯定死了,”阿不都·玛那甫指着缓缓向南的渠水说,“多亏了察布查尔大渠(简称察渠)!”

史料记载,锡伯族军民西迁新疆30余年后,人口出现明显增长,但由于缺少灌溉水源,可耕地面积有限,粮食产量已难满足生存所需。时任锡伯营总管图博特决定修渠引水,开垦新地。

“那时都传说皇上允诺锡伯营驻守满60年就能回东北老家,许多人不赞成费时费力修渠垦荒。图博特力排众议,用九族性命作担保,终于征得朝廷批准修渠。”察县水利局工程师孔庆英说。

公元1802年,图博特从8个牛录各抽50壮丁共计400人,于当年10月动工挖掘察渠。近7年后,底宽4米、深3.3米、长100公里的察渠全线放水。

孔庆英说,这个工程是西迁的锡伯族人向苦难发起的第一次战斗,“大渠的建成使锡伯营新增耕地近8万亩,粮食产量猛增,而渠水流经的维吾尔族村庄农业生产也获得了可靠水源。”

察渠的修成也为新疆兴建水利工程提供了丰富的经验。1844年,被清廷流放新疆的林则徐正在伊犁河北岸兴修水利,改造“湟渠”。“与林则徐一同负责工程管理的正是时任锡伯营副总管色明阿,而参与‘湟渠’建设的锡伯营官兵多达数百人。这次改造工程完工后,新增灌溉面积逾10万亩。直到今天,这条大渠仍在造福两岸各族百姓。”孔庆英说。

然而,更多的山区是水利工程鞭长莫及的。察县共有5个山区乡,南倚天山支脉乌孙山。居住在山区的百姓有6万多人,占全县人口的1/3。

长期以来,山区乡生产生活用水多是春来夏干的山沟水或不多的几眼泉水,干旱缺水使这里成了全县贫困人口最集中的区域。

两年前,中国共产党向人民承诺,坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。这一主张在国土最西端的山乡加尕斯台得到响应。

共产党员、锡伯族人君胜是察县加尕斯台乡加尕斯台村包村干部。在新的“战役”打响后,他的任务是想方设法让该村219户、735名贫困人口摆脱穷困。

君胜曾在南疆工作10年,能说一口流利的维吾尔语,这使他很快摸清了维吾尔族人口占多数的加尕斯台村基本情况。

“近几年实施的饮水安全工程解决了老百姓吃水问题,但种地还是缺水,群众收入十分有限,遇到家中老人生病、小孩上学,就可能一夜致贫。”君胜认为,要战胜贫困,必须让百姓从干旱的田地外找到更广的谋生路子。

根据每个贫困家庭特点,乡里开始向村民免费提供不同的生产工具——一座打馕(一种烤制的面饼)所用的馕坑,或是一辆可出售冷饮、小吃或手工艺品的手推车等,政府派来的老师将指导人们尽快掌握新的职业技能。

世代农耕的百姓乡土情结十分重。为了劝说人们接受新的择业观,君胜记不清有多少时间花在村头、炕头和地头,只记得去年一年只有30个夜晚是在30公里外的县城家中度过。

从一年前开始,加尕斯台村靠天吃饭的贫农少了,收入稳定的打馕人、巴扎摊主以及进入城市或县城务工的劳动者人数快速增长。同时,教育、民政部门出台的专门政策,为那些因上学、就医等因素导致生活濒临困境的百姓提供了有力保障。

去年底,察县贫困发生率降至3%以下,29个贫困村基础设施条件全面改善,全部实现脱贫退出。

脱贫毫无疑问是一场艰苦的胜利,但君胜没有时间庆祝,他的办公桌上,防止村民再度返贫的计划书已摞了厚厚一沓。

君胜说:“初战告捷后,更要乘胜追击!”

[字号:]

网站声明

本网站是国家民委主管的大型公益性网站,所收集的资料主要来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,不构成任何其他建议也不具有任何商业目的。如果您发现网站上内容不符合事实或有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

电话:010-82685629 电子邮箱:zgmzb@sina.com

感谢您对我网的关注!